情報公開

DPC対象病院

当院の入院医療費について

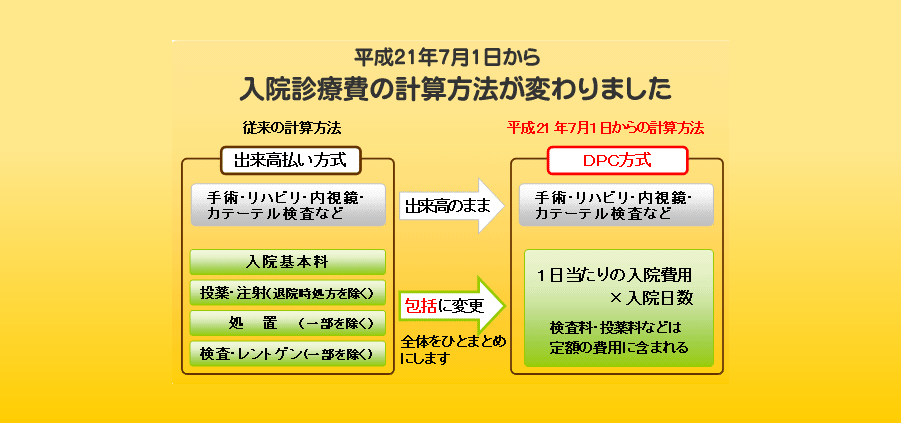

平成21年7月1日から、入院診療費の計算方法が変わりました。

近年、日本における「急性期医療」は、「DPC(診断群別分類)」に基づく診療が主流になりつつあります。

平成21年4月、当院は、「DPC対象病院」として、厚生労働省から認可されました。これにより、平成21年7月1日から、入院診療費の計算方法が「DPC方式」に変わりました。

DPC方式になると?

これまでは、ご入院中に行なわれた投薬・注射・検査・レントゲン等の治療費用は、実施に応じて、全て請求させていただいておりました。(これは、「出来高払い方式」といいます。)

DPC方式になりますと、投薬・注射・検査・レントゲン等の治療費用は、実施に応じた費用ではなく、「一日当たりの入院費用」を請求させていただくことになります。

「一日当たりの入院費用」は、厚生労働省により、「それぞれの病気に対して、実施した治療内容とは関係なく、予め『一定額』が決められています。」

投薬・注射・検査・レントゲン等の費用は、一部を除き殆どの場合この『一定額』の中に含まれてしまいます。(これは、「包括支払い方式」といいます。)

ただし、内視鏡などの特殊検査・リハビリテーション・手術等は包括されず、これまでどおりの「出来高払い方式」になりますので、『一定額』とは別に費用を上乗せして請求させていただくことになります。

従いまして、平成21年7月1日以降、当院はDPC対象病院として、下記のとおり、入院診療費を「包括払い方式」と「出来高払い方式」を組み合わせた「DPC方式」で請求させていただくことになります。

なお、外来患者様の場合は、これまでどおり、全て「出来高払い方式」です。

詳しくは、医事課入院係にお尋ねください。

入院される患者様へのお知らせ

- 現在、服用中のお薬をお持ちの患者様は、服用中の内服薬・頓服薬だけではなく、目薬・塗り薬・貼り薬・坐薬等の外用薬を含む全てのお薬をご持参の上ご入院ください(当院のお薬だけではなく、他病院やかかりつけ診療所の医師から処方されている全てのお薬を含みます。)

なお、入院されて退院されるまでの間にお薬が足りなくなると思われる場合は、主治医とご相談の上、ご入院前に処方していただき、ご入院の際ご持参くださいますようお願いいたします。

- ご紹介いただいた他病院やかかりつけ診療所において、検査やレントゲン等が行なわれていた場合、今回のご入院に必要なものは全てご持参ください。お分かりにならない場合は、入院されるまでに、かかりつけの主治医にご相談ください。

- ご入院中に、今回のご入院と関連のない他の診療科のご受診を希望された場合、主治医の判断により、ご退院後の外来受診をお願いすることがあります。

- ご入院後、病状や治療内容によって請求額が変動し(「DPC方式」の特徴)、差額が発生する場合があります。その場合は、ご退院時に前月までの支払額との調整をさせていただきます。 詳しくは、医事課入院係にお尋ねください。

Q&A

包括支払制度(DPC)では、入院している間の病名によって、1日当たりの入院費が決まります。従って出来高払い方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。また入院日数によっても、1日当たりの入院費は変わってきます。

従来通り、高額医療制度の取り扱いについては変更がありません。

包括支払制度(DPC)の制度に該当する疾患であると主治医が判断した場合に対象となります。患者様の病気がこの制度の対象外である場合や、労災保険・交通事故等の自由診療で入院された場合は、この制度の対象外で出来高払い方式での計算になります。

主治医の判断により、ご退院後の外来受診をお願いすることがあります。

入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行いますので医療の必要があるにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。

包括支払制度(DPC)では、入院している間の病名によって、1日当たりの入院費が決まります。従って出来高払い方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。また入院日数によっても、1日当たりの入院費は変わってきます。

従来通り、高額医療制度の取り扱いについては変更がありません。

包括支払制度(DPC)の制度に該当する疾患であると主治医が判断した場合に対象となります。患者様の病気がこの制度の対象外である場合や、労災保険・交通事故等の自由診療で入院された場合は、この制度の対象外で出来高払い方式での計算になります。

主治医の判断により、ご退院後の外来受診をお願いすることがあります。

入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行いますので医療の必要があるにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。

DPC臨床指標とは、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいて作成した指標のことで、病院の実態をあらわす診療実績とは異なるものです。DPC臨床指標の公開の目的は、皆様に当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことです。こうしたデータをもとに当院では、さらなる医療の質向上に向け、質改善活動を行っております。

当院では指標の公開にあたり、医療機関ホームページガイドラインを遵守しております。

DPC臨床指標

はじめに

対象

- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの退院患者

- 入院した後24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植は集計対象外。

- 医科レセプトのみもしくは歯科レセプトありの患者。

- 患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入

DPCデータによる病院指標(令和6年度)

医療の質指標

年齢階級別退院患者数

| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 患者数 | – | 14 | 21 | 55 | 75 | 129 | 237 | 516 | 582 | 310 |

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 60 | 38.87 | 20.78 | 18.33% | 86.62 | |

| 050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 45 | 32.09 | 17.33 | 8.89% | 87.91 | |

| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 42 | 9.76 | 8.88 | 0.00% | 77.86 | |

| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 42 | 26.81 | 13.66 | 14.29% | 82.19 | |

| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし | 22 | 19.96 | 16.40 | 4.55% | 82.14 |

内科では、誤嚥性肺炎、心不全、尿路感染症が毎年上位を占めています。平均年齢も高く、合併症を多く持っている患者さんも多いため、地域包括ケア病棟を活用し患者さんの在宅復帰をサポートしています。そのため在院日数が全国平均より長くなっています

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 27 | 7.85 | 4.54 | 0.00% | 72.96 | |

| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし | 18 | 11.78 | 7.05 | 0.00% | 69.89 | |

| 060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり | 14 | 4.43 | 4.33 | 0.00% | 51.43 | |

| 060241xx97xxxx | 痔核-手術あり | 13 | 7.54 | 5.38 | 0.00% | 59.23 | |

| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 6.92 | 5.99 | 0.00% | 65.31 |

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 010060xx99x40x | 脳梗塞-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 110 | 28.72 | 16.89 | 39.09% | 76.45 | |

| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 58 | 16.55 | 9.83 | 18.97% | 78.02 | |

| 010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 39 | 15.03 | 6.89 | 20.51% | 69.38 | |

| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 31 | 30.97 | 7.99 | 22.58% | 80.23 | |

| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 23 | 35.04 | 18.68 | 30.43% | 73.04 |

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:2あり-副病:なし | 34 | 6.79 | 6.63 | 0.00% | 75.97 | |

| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 26 | 2.00 | 2.45 | 3.85% | 74.46 | |

| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | – | – | 6.81 | – | – | |

| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等 | – | – | 7.77 | – | – | |

| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患-その他の手術あり-副病:なし | – | – | 7.30 | – | – |

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |

版数 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||

| 胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |

| 大腸癌 | – | – | – | 14 | 23 | – | 2 | 9 |

| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |

| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 |

成人市中肺炎の重症度別患者数等

| 患者数 | 平均 在院日数 |

平均年齢 | |

|---|---|---|---|

| 軽症 | 13 | 11.54 | 53.92 |

| 中等症 | 32 | 15.47 | 72.28 |

| 重症 | 11 | 24.00 | 82.45 |

| 超重症 | – | – | – |

| 不明 | – | – | – |

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 1.68 | 21.13 | 3.23% | 81.13 | |

| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 29 | 0.69 | 1.76 | 0.00% | 67.97 | |

| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 20 | 20.30 | 30.20 | 80.00% | 84.85 | |

| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの etc. | 14 | 0.29 | 12.93 | 0.00% | 71.86 | |

| K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | – | – | – | – | – |

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.21 | 8.71 | 2.63% | 69.45 | |

| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 | 1.03 | 5.19 | 0.00% | 70.50 | |

| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.75 | 3.58 | 0.00% | 42.00 | |

| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | – | – | – | – | – | |

| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| K028 | 腱鞘切開術(指) etc. | – | – | – | – | – | |

| K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) etc. | – | – | – | – | – | |

| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 etc. | – | – | – | – | – | |

| K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | – | – | – | – | – | |

| K0802 | 関節形成手術(手) | – | – | – | – | – |

整形外科では手外科専門医による手術を多く行っており4位以外は手外科手術となっています。地域包括ケア病棟に入院し手術を行うことも多いため、この統計には反映されず実際より少ない件数となっています。

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | – | – | – | – | – | |

| K0053 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径 4㎝以上) etc. | – | – | – | – | – | |

| K0701 | ガングリオン摘出術(指・足) | – | – | – | – | – | |

| K753 | 毛巣洞手術 | – | – | – | – | – | |

| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | – | – | – | – | – |

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 68 | 1.50 | 15.44 | 23.53% | 79.54 | |

| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 10 | 3.00 | 33.60 | 30.00% | 68.30 | |

| K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | – | – | – | – | – | |

| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | – | – | – | – | – | |

| K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | – | – | – | – | – |

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 55 | 0.42 | 5.47 | 0.00% | 75.24 | |

| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.91 | 12.82 | 9.09% | 80.73 | |

| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | – | – | – | – | – | |

| K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |

| K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | – | – | – | – | – |

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |

|---|---|---|---|---|

| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |

| 異なる | – | – | ||

| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |

| 異なる | – | – | ||

| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |

| 異なる | – | – | ||

| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |

| 異なる | – | – |

上記4指標は重篤な主疾患の合併症として多くみられます。当院ではすべての項目で10未満だったため、「-」で表示されています。当院では敗血症と手術・処置の合併症で発生がありました。

リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |

分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |

リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |

|---|---|---|

| 157 | 124 | 78.98% |

肺血栓塞栓症は突然死につながる重篤な疾患で手術後に起こり得るため、その予防として弾性ストッキングの着用や間歇的空気圧迫装置の使用や抗凝固薬療法を行います。周術期に行うこれらの予防行為は、急性肺血栓塞栓症の発生率を下げることにつながるためガイドラインに沿った診療プロセスが構築されているかを示す指標のひとつです。

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |

分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |

広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |

|---|---|---|

| 169 | 144 | 85.21% |

転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率

| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |

|---|---|---|

| – | – | – |

転倒転落によるインシデント影響レベル3b以上とは以下のものをいいます。

レベル3b:濃厚な治療を要した

レベル4a:永続的な障害や後遺症が残ったが有意な機能障害や美容上の問題は伴わない

レベル4b:永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題は伴う

レベル5 :死亡

手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |

|---|---|---|

| 153 | 149 | 97.39% |

d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率

| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |

褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |

d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |

|---|---|---|

| 26,747 | 17 | 0.06% |

65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |

|---|---|---|

| 1,206 | 1,122 | 93.04% |

行動計画

一般事業主行動計画

- 【対策】

- 令和2年04月~

- 令和3年04月~

- 令和3年07月~

- 令和4年05月

目標2:年次有給休暇の取得の促進のための処置の実施

- 【対策】

- 令和2年04月~

- 令和3年04月~

- 令和4年04月~

目標3:所定外労働の削減のための処置の実施

- 【対策】

- 令和2年04月~

- 令和3年04月~

- 令和4年04月~

女性の活躍推進に係る行動計画

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15 条に基づき、より一層、女性の活躍を推進できるよう、次のように行動計画を策定する。

令和2年4月1日~令和5年3月31日までの3年間

目標1:全職員の有給休暇取得率を25%以上にする

- 【対策】

- 令和2年04月~

年間5日以上の有給取得を確実に行うよう指導

- 令和3年04月~

- 令和4年04月~

目標2:全職員の残業時間を年間10%削減する

- 【対策】

- 令和2年04月~

- 令和3年04月~

- 令和4年04月~

| 公表項目 | 数値・割合 | |

|---|---|---|

| 管理職に占める割合 | 男性 | 38% |

| 女性 | 62% | |

| 平均勤続年数 | 男性 | 9年2ヶ月 |

| 女性 | 12年2ヶ月 | |

正規雇用労働者の中途採用比率

- (2021年6月更新)

70歳以上の人が70%を占め、最も多い年齢層は80歳代です。

当院には急性期病棟と地域包括ケア病棟があり地域包括ケア病棟では、リハビリなどを行いながら安心して自宅や介護施設に退院できるよう支援を行っています。